Review

Lima Prompt Nadella Jadikan AI Asisten Kita

Di balik kecanggihan lima prompt Nadella, tersimpan kisah tentang bagaimana AI mulai mengambil peran layaknya staf pribadi yang setia sekaligus penuh kontroversi.

Published

5 months agoon

By

Umar Satiri

Poin penting :

- Lima prompt Nadella menunjukkan bagaimana Copilot berperan bukan sekadar alat bantu administratif, melainkan “digital chief of staff” yang mampu memprediksi agenda, merangkum informasi strategis, dan bahkan mengukur risiko.

- Penggunaan AI semacam ini membuka peluang efisiensi ekonomi dan produktivitas, tetapi sekaligus menimbulkan dilema sosial soal privasi, potensi disrupsi kerja, serta tantangan kelembagaan dalam tata kelola dan etika penggunaannya.

- Di balik janji produktivitas, ada risiko penyerahan otonomi manusia pada algoritma. Pertanyaan kritisnya adalah bagaimana memastikan AI memperkuat kapasitas manusia, bukan menggantikannya atau memperlebar kesenjangan digital.

Dalam beberapa tahun terakhir, kecerdasan buatan semakin menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan profesional. Jika dulu perangkat digital hanya sebatas alat bantu administratif, kini AI hadir sebagai rekan kerja yang cerdas, sanggup membaca konteks, bahkan merumuskan strategi. Fenomena ini semakin jelas ketika Satya Nadella, CEO Microsoft, secara terbuka membagikan lima prompt yang ia gunakan setiap hari di Microsoft Copilot. Bagi seorang pemimpin perusahaan teknologi terbesar di dunia, pernyataan ini bukan sekadar tips produktivitas, melainkan juga refleksi tentang bagaimana AI diposisikan sebagai “staf digital” dalam ekosistem kerja modern.

Apa yang menarik dari pengakuan Nadella bukan semata isi prompt-nya, melainkan makna yang terkandung di balik penggunaannya. Ketika ia meminta Copilot memprediksi lima topik yang mungkin muncul dalam rapat berikutnya dengan seseorang, sebenarnya ada pergeseran peran: AI diperlakukan seolah staf senior yang memahami psikologi dan prioritas lawan bicara. Semantik yang terkandung di dalamnya bukan hanya soal “mempersiapkan agenda”, tetapi juga membaca situasi interpersonal, sebuah ranah yang biasanya menjadi domain pengalaman manusia.

Prompt lain yang menginstruksikan Copilot untuk menyusun laporan proyek dari email, chat, dan rekaman rapat juga menghadirkan nuansa menarik. AI di sini tidak hanya merangkum data, melainkan mengubah fragmen komunikasi menjadi narasi strategis: bagaimana performa tim, apa risiko yang muncul, bahkan pertanyaan sulit apa yang kemungkinan akan diajukan. Makna implisitnya jelas, AI bukan sekadar asisten pencatat, melainkan kurator informasi yang mampu menyaring esensi dari kompleksitas komunikasi bisnis.

Lebih jauh, permintaan Nadella agar Copilot memberikan “probabilitas” keberhasilan peluncuran produk menunjukkan ambisi AI untuk mengubah ketidakpastian menjadi angka. Di sini semantik yang hadir adalah transformasi subjektivitas menjadi kalkulasi. Sebuah keputusan yang biasanya diambil berdasarkan intuisi manajerial kini dipandu oleh prediksi kuantitatif, seakan-akan AI berperan sebagai analis risiko yang memberikan pijakan lebih objektif.

Prompt tentang kalender pribadi juga mengandung pesan yang tak kalah penting. Dengan meminta AI mengelompokkan aktivitasnya dalam beberapa kategori dan menampilkan persentase waktu, Nadella menegaskan bahwa AI bisa menjadi auditor produktivitas personal. Relasi konsep yang tercipta di sini adalah antara refleksi diri dan pengelolaan waktu yang biasanya membutuhkan disiplin tinggi, kini bisa dipandu oleh kecerdasan buatan yang netral. Terakhir, ketika Copilot dipakai untuk menyiapkan rapat dengan meninjau email atau catatan sebelumnya, maknanya semakin jelas: AI dihadirkan sebagai ekstensi memori, sebagai pengingat yang selalu waspada agar manusia tidak kehilangan konteks.

Jika lima prompt ini dibaca secara keseluruhan, maka terjalin narasi besar bahwa AI sedang membangun posisi sebagai “digital chief of staff”. Ia bukan lagi sekadar alat tulis pintar, melainkan figur virtual yang menyusun agenda, menilai performa, menghitung risiko, sekaligus mempersiapkan pemimpin untuk tampil lebih siap di ruang rapat. Wacana produktivitas yang ditawarkan Nadella adalah transformasi dari komunikasi reaktif menuju persiapan proaktif, dari subjektivitas menuju kalkulasi, dari data mentah menuju narasi strategis.

Namun, di balik janji itu, terdapat implikasi yang lebih luas. Dalam ranah politik, dominasi korporasi raksasa seperti Microsoft melalui Copilot menegaskan betapa distribusi kekuasaan digital semakin timpang. Negara atau perusahaan kecil dihadapkan pada pertanyaan: apakah mereka mampu mengakses teknologi serupa dengan biaya yang terjangkau, ataukah hanya segelintir elite yang akan menikmati staf digital ini?

Dari sisi sosial, keintiman prompt tersebut memunculkan dilema etis. Ketika AI bisa membaca kalender pribadi dan email untuk menyusun strategi, privasi individu menjadi pertaruhan besar. Masyarakat harus menimbang, apakah efisiensi kerja sebanding dengan resiko pengawasan yang nyaris tak terlihat.

Implikasi ekonomi juga tidak kalah serius. Efisiensi yang dihasilkan jelas mengurangi beban pekerjaan administratif, tetapi juga berpotensi memangkas kebutuhan tenaga manusia dalam fungsi yang sama. Jika tidak diimbangi dengan redistribusi peran ke arah yang lebih kreatif dan strategis, otomatisasi semacam ini bisa menimbulkan disrupsi lapangan kerja yang signifikan.

Bagi kelembagaan, tantangannya adalah bagaimana menyusun tata kelola penggunaan AI. Institusi besar perlu mengembangkan regulasi internal agar penggunaan Copilot tidak sekadar menjadi alat efisiensi, tetapi juga mematuhi prinsip etika, transparansi, dan keadilan. Tanpa kerangka ini, AI bisa dengan mudah bergeser dari staf digital yang membantu menjadi instrumen kontrol yang mengikat.

Pada akhirnya, bagi publik, pertanyaan yang lebih mendasar adalah bagaimana memastikan bahwa akses ke teknologi ini tidak semakin memperlebar kesenjangan digital. Transparansi, keterlibatan masyarakat, serta pendidikan tentang etika penggunaan AI harus menjadi bagian dari percakapan publik, bukan hanya diskusi di ruang rapat perusahaan besar.

Dari sini, refleksi yang muncul adalah bahwa lima prompt Nadella bukan sekadar kiat produktivitas, melainkan simbol pergeseran paradigma dalam hubungan manusia dan mesin. AI kini diposisikan sebagai staf yang setia, cerdas, dan selalu siap sedia. Tetapi staf digital ini bukan tanpa agenda tersembunyi. Ia membawa pertanyaan-pertanyaan serius tentang privasi, kesetaraan, serta masa depan peran manusia dalam ekosistem kerja.

Mungkin inilah titik krusial yang harus kita renungkan: apakah kita ingin AI benar-benar menjadi asisten yang memperkuat kapasitas manusia, ataukah tanpa sadar kita menyerahkan sebagian otonomi dan kreativitas kepada logika algoritma? Jawaban atas pertanyaan ini tidak hanya menentukan arah teknologi, melainkan juga wajah masa depan kerja dan kehidupan sosial kita.

Review

Di Tengah Badai Masalah, Presiden Justru Bahas Isu “Gentengisasi”

Published

12 hours agoon

02/02/2026By

Natsir Amir

Monitorday.com – Awal tahun 2026 dibuka dengan lanskap nasional yang penuh problematika. Harga kebutuhan pokok belum sepenuhnya stabil, lapangan kerja masih menjadi kecemasan publik, konflik agraria tak surut, sementara tekanan geopolitik global terus membayangi ekonomi domestik. Namun, di tengah daftar panjang persoalan tersebut, perhatian publik justru tersedot pada satu istilah yang mendadak naik panggung: gentengisasi.

Istilah itu mengemuka ketika Presiden Prabowo Subianto berbicara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Alih-alih membahas isu strategis yang selama ini menghantui ruang publik, Presiden menyinggung pentingnya gentengisasi sebuah konsep yang terdengar teknis, lokal, sekaligus mengundang kebingungan. Dalam hitungan jam, istilah tersebut menjadi perbincangan luas, bukan karena urgensinya, melainkan karena kesan absurd yang melekat padanya.

Secara harfiah, gentengisasi merujuk pada penggunaan genteng sebagai penutup atap bangunan. Dalam konteks pembangunan, istilah ini sejatinya bukan hal baru. Namun, ketika disampaikan di level kebijakan nasional, di tengah kondisi negara yang sedang menghadapi tantangan struktural, publik pun bertanya-tanya: apakah ini prioritas, metafora, atau sekadar selip humor yang luput dari penjelasan?

Di ruang-ruang diskusi publik, gentengisasi segera ditarik ke berbagai tafsir. Ada yang mencoba memahaminya sebagai simbol kemandirian industri bahan bangunan lokal. Ada pula yang membaca sebagai upaya standardisasi pembangunan perumahan rakyat. Namun tak sedikit yang melihatnya sebagai contoh komunikasi kebijakan yang terlepas dari konteks krisis nyata yang sedang dihadapi masyarakat.

Nada satir pun tak terhindarkan. Di media sosial, genteng mendadak naik kelas dari sekadar material bangunan menjadi metafora negara. “Negeri bocor, solusinya genteng,” tulis seorang warganet. Yang lain berkelakar, sebelum berbicara tentang kecerdasan buatan, transisi energi, atau reformasi birokrasi, negara kini tampak sibuk memastikan atap tidak bocor.

Para pengamat kebijakan menilai, persoalan utamanya bukan pada istilah gentengisasi itu sendiri, melainkan pada momentum dan cara penyampaiannya. Dalam situasi ketika publik menunggu arah besar pemerintahan—tentang ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan—narasi yang muncul justru terkesan minor dan terfragmentasi.

“Komunikasi politik di masa krisis membutuhkan sensitivitas simbolik,” ujar seorang analis kebijakan publik. Menurutnya, setiap kata yang keluar dari kepala negara akan dibaca sebagai cerminan prioritas. Ketika simbol yang muncul terasa remeh, publik dengan mudah menilai negara sedang kehilangan fokus.

Hingga kini, belum ada penjelasan resmi yang komprehensif mengenai maksud strategis gentengisasi dalam kerangka kebijakan nasional. Di tengah ketidakjelasan itu, istilah tersebut terlanjur menjadi artefak awal tahun sebuah penanda bagaimana jarak antara bahasa kekuasaan dan kegelisahan rakyat bisa terasa semakin lebar.

Di saat negeri membutuhkan peta jalan yang kokoh, gentengisasi justru hadir sebagai ironi: atap dibicarakan panjang lebar, sementara fondasi persoalan bangsa masih retak di banyak sisi.

News

Vera Rubin, Mesin NVIDIA di Balik Revolusi AI Global

Platform superkomputer Vera Rubin menjadi fondasi baru NVIDIA untuk menopang ledakan komputasi AI, dari model penalaran hingga simulasi fisika skala besar.

Published

2 days agoon

01/02/2026

Monitorday.com—Untuk menopang lonjakan kebutuhan komputasi kecerdasan buatan yang kian ekstrem, NVIDIA memperkenalkan platform superkomputer terbarunya bernama Vera Rubin. Platform ini dirancang untuk menjawab tantangan scaling laws AI, di mana reasoning models dan simulasi fisika membutuhkan daya komputasi hingga lima kali lebih besar setiap tahunnya.

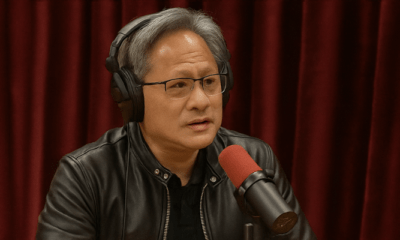

Nama Vera Rubin diambil untuk menghormati Vera Rubin, astronom yang menemukan bukti keberadaan materi gelap (dark matter). Menurut Jensen Huang, penamaan ini melambangkan peran platform tersebut sebagai “mesin tak terlihat” yang menopang revolusi AI modern, sebagaimana penemuan Rubin mengubah pemahaman manusia tentang alam semesta.

Berbeda dari generasi sebelumnya, Vera Rubin bukan sekadar chip baru, melainkan sebuah sistem komputasi terintegrasi yang terdiri dari enam chip revolusioner yang dirancang ulang sepenuhnya. Komponen utamanya mencakup CPU Vera dengan performa dua kali lipat pada batas daya yang sama, GPU Rubin yang menawarkan performa floating point lima kali lebih tinggi dibandingkan Blackwell, serta NVLink 6 Switch yang memungkinkan komunikasi penuh antar-GPU dengan lalu lintas data setara dua kali trafik internet global.

Selain itu, sistem ini diperkuat oleh teknologi jaringan ConnectX-9 dan BlueField 4 untuk mempercepat aliran data sekaligus meningkatkan keamanan. Salah satu terobosan penting lainnya adalah efisiensi energi. Meski memiliki tenaga dua kali lebih besar dari pendahulunya, Vera Rubin menggunakan pendingin cairan dengan air bersuhu 45 derajat Celsius, sehingga menghilangkan kebutuhan chiller boros energi di pusat data. NVIDIA memperkirakan pendekatan ini berpotensi menghemat sekitar 6 persen konsumsi daya pusat data global.

NVIDIA juga mengatasi hambatan memori AI dengan memperkenalkan context memory storage berbasis BlueField 4. Teknologi ini memungkinkan AI menyimpan dan mengingat konteks percakapan atau data dalam jangka sangat panjang tanpa membebani memori GPU utama, sebuah terobosan krusial bagi aplikasi AI yang membutuhkan “ingatan” jangka panjang.

Dalam presentasinya, Jensen Huang menegaskan bahwa NVIDIA kini bukan lagi sekadar produsen chip grafis, melainkan arsitek tumpukan komputasi masa depan. Mulai dari Vera Rubin yang mendukung confidential computing, jaringan Spectrum-X, simulasi Omniverse, hingga model AI terbuka seperti Cosmos dan Alpa Mayo, semuanya dirancang sebagai satu ekosistem terpadu.

Dengan kemampuan melatih model hingga empat kali lebih cepat dibandingkan Blackwell, NVIDIA memastikan batas kemampuan AI terus didorong lebih jauh. Visi akhirnya adalah dunia di mana setiap mobil, pabrik, dan perangkat lunak ditenagai AI yang mampu menalar dan berinteraksi langsung dengan dunia fisik. Menurut Jensen, revolusi tersebut bukan lagi wacana masa depan—melainkan telah tiba.

Review

Doktor: Disertasi Meluncur, Novelty Tertinggal

Published

2 days agoon

01/02/2026By

Natsir Amir

Monitorday.com – Suatu hari, sebuah percakapan WhatsApp singkat dengan Wakil Rektor I Universitas Negeri Jakarta, Prof. Ifan Iskandar, justru memantik renungan panjang tentang dunia akademik kita. Pesannya sederhana namun menggelitik: bagaimana mungkin sebuah ujian terbuka disertasi dapat dinyatakan selesai dengan paparan yang nyaris tanpa novelty, bersifat informatif, dengan scope penelitian yang kecil, bahkan jauh dari tuntutan KKNI Level 9?

Jawaban Prof. Ifan yang tidak saya ubah satu huruf pun ini terdengar ringan, namun menghantam tepat ke jantung persoalan: “Hehehehehehehe, then when everyone can become a doctor, the meaning of a doctor fades away and vanishes.” Sebuah kalimat yang mungkin terdengar seperti candaan, tetapi sesungguhnya menyimpan kritik epistemologis yang tajam.

Candaan ini mengingatkan pada humor klasik antara Presiden Soeharto dan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton. Clinton, dengan bangga, menyatakan bahwa riset di negaranya telah menghasilkan teknologi yang mampu menembus luar angkasa. Soeharto pun menimpali dengan gaya khasnya: Indonesia juga bisa sampai ke luar angkasa jika seluruh skripsi, tesis, dan disertasi yang pernah ditulis dikumpulkan dan ditumpuk bersama. Bedanya, satu berisi kemajuan teknologi, yang lain lebih sering berisi kelengkapan administratif.

Di sinilah ironi akademik kita bermula. Pendidikan doktoral idealnya merupakan puncak produksi pengetahuan: melahirkan kebaruan, menawarkan perspektif baru, atau setidaknya memberikan kontribusi nyata bagi pemecahan masalah sosial. Namun dalam praktik, disertasi kerap direduksi menjadi ritual formal: yang penting selesai, bukan bermakna.

Maka lahirlah humor pahit di lorong-lorong kampus: “Disertasi yang baik adalah disertasi yang selesai.” Bahkan ditambah embel-embel, “ala kadarnya.” Candaan ini tentu tidak lahir dari ruang hampa. Ia muncul dari sistem yang lebih menghargai kelulusan tepat waktu, jumlah doktor, dan akreditasi, dibandingkan kebermanfaatan riset bagi masyarakat dan bangsa.

Kita perlu jujur mengakui bahwa inflasi gelar doktor berisiko menurunkan nilai simbolik dan substantif ilmu itu sendiri. Ketika semua orang bisa menjadi doktor tanpa tuntutan keilmuan yang ketat, maka doktor tidak lagi menjadi penanda kepakaran, melainkan sekadar status administratif.

Humor akademik ini seharusnya tidak hanya membuat kita tertawa, tetapi juga tersentak. Pertanyaannya bukan apakah kita terlalu serius meneliti, atau justru terlalu rakus mengejar gelar. Pertanyaannya lebih mendasar: untuk siapa dan untuk apa disertasi ditulis? Jika jawabannya hanya demi wisuda dan jabatan, mungkin benar kata Prof. Ifan, makna doktor perlahan akan memudar, lalu menghilang.

Monitorday.com – Menjelang 2029, publik kembali disuguhi satu penyakit lama dalam demokrasi Indonesia: elektabilitas dijadikan segalanya, sementara etikabilitas dan intelektualitas diletakkan di pinggir panggung. Siapa pun bisa maju Presiden, Wakil Presiden, hingga calon DPR asal surveinya tinggi. Soal moral, kapasitas berpikir, dan rekam jejak intelektual? Itu urusan nanti, bahkan sering kali tidak dianggap penting sama sekali.

Inilah paradoks demokrasi kita. Prosedurnya berjalan, tetapi substansinya pincang. Kita rajin memilih, namun abai menilai. Akibatnya, yang terpilih bukan selalu yang paling layak, melainkan yang paling dikenal. Popularitas menggantikan kompetensi. Pencitraan mengalahkan integritas.

Kemarahan publik bukan tanpa alasan. Masyarakat muak melihat pemangku kepentingan yang pendidikan dan kapasitasnya dipertanyakan, bahkan ada yang riwayat ijazahnya bermasalah. Ketika jabatan publik diisi oleh figur dengan bekal intelektual minim dan etika rapuh, kebijakan yang lahir pun sering tak lebih dari keputusan reaktif, populis, dan jauh dari kepentingan rakyat. Negara akhirnya dijalankan dengan logika coba-coba, bukan nalar kebijakan.

Perlu ditegaskan: pendidikan formal bukan satu-satunya ukuran kecerdasan dan moralitas. Banyak warga dengan latar SMA atau paket C yang jujur, berintegritas, dan bermoral tinggi. Namun persoalannya bukan di situ. Negara modern menghadapi persoalan yang kompleks: geopolitik, ekonomi global, teknologi, lingkungan, dan keadilan sosial. Semua itu menuntut kapasitas berpikir analitis, kemampuan membaca data, serta kecakapan merumuskan kebijakan berbasis pengetahuan. Tanpa intelektualitas yang memadai, kekuasaan justru menjadi alat coba-coba yang mahal bagi rakyat.

Akademisi etika kepemimpinan asal Amerika Serikat, Joanne B. Ciulla, menegaskan bahwa kepemimpinan tanpa etika adalah kontradiksi. Pemimpin yang efektif tetapi tidak bermoral, menurutnya, bukan solusi, melainkan masalah. Kekuasaan yang dilepaskan dari etika akan selalu cenderung disalahgunakan, betapapun tingginya legitimasi elektoral yang dimiliki.

Pandangan itu diperkuat oleh Arthur I. Applbaum dari Harvard University yang menekankan bahwa demokrasi tidak cukup hanya sah secara prosedural. Ia harus bernilai secara moral. Pemimpin terpilih tetap dapat kehilangan legitimasi ketika perilakunya bertentangan dengan kepentingan publik dan prinsip etika dasar. Dalam situasi seperti itu, pemilu hanya menjadi ritual lima tahunan tanpa makna substantif.

Indonesia hari ini sedang berada di persimpangan berbahaya. Ketika elektabilitas dijadikan satu-satunya pintu masuk kekuasaan, kita sedang menormalisasi mediokritas dan mengabaikan akal sehat. Lebih berbahaya lagi, kita sedang mengajarkan pada generasi muda bahwa untuk memimpin negara, yang penting terkenal, bukan berkualitas.

Pemilu 2029 seharusnya menjadi momentum koreksi besar. Sudah waktunya publik dan partai politik berhenti berpura-pura bahwa semua kandidat “sama saja”. Tidak. Ada yang layak, ada yang tidak. Ada yang beretika dan berkapasitas, ada pula yang hanya piawai memainkan emosi massa.

Jika demokrasi ingin diselamatkan dari kehancuran perlahan, maka urutannya harus dibalik: etikabilitas sebagai fondasi, intelektualitas sebagai prasyarat, dan elektabilitas sebagai hasil. Tanpa itu, kita hanya akan terus memproduksi pemimpin populer yang miskin gagasan—dan rakyat kembali menanggung ongkosnya.

Review

Jika Membela Diri Bisa Jadi Tersangka, Masih Perlukah Lapor Polisi?

Published

2 days agoon

01/02/2026By

Natsir Amir

Monitorday.com – Penonaktifan sementara Kapolres Sleman oleh Kepolisian Republik Indonesia kembali membuka luka lama dalam relasi antara aparat penegak hukum dan kepercayaan publik. Langkah tersebut dinilai banyak pihak belum cukup, bahkan dianggap sekadar upaya meredam kegaduhan, bukan menyelesaikan persoalan mendasar yang merusak citra institusi Polri.

Kapolres Sleman dinonaktifkan menyusul polemik penanganan kasus hukum yang menjerat seorang warga Sleman yang membela diri saat istrinya menjadi korban penjambretan. Dalam peristiwa itu, korban justru ditetapkan sebagai tersangka setelah terjadi kecelakaan yang menewaskan dua pelaku kejahatan. Penetapan status hukum tersebut memicu kemarahan publik karena dinilai mengabaikan rasa keadilan dan logika hukum yang paling dasar.

Polri menyatakan penonaktifan dilakukan untuk menjamin objektivitas pemeriksaan lanjutan dan menjaga profesionalisme institusi. Namun di mata publik, pernyataan itu terdengar normatif dan berjarak dengan fakta yang dirasakan masyarakat di lapangan. Banyak pihak menilai, kegagalan pengawasan dan pengambilan keputusan hukum yang keliru tidak bisa diselesaikan hanya dengan penonaktifan sementara.

Kasus ini menambah daftar panjang kritik terhadap pola penegakan hukum yang dianggap menyimpang. Di tengah maraknya kejahatan jalanan, masyarakat justru dihadapkan pada realitas pahit: korban atau pihak yang membongkar kejahatan kerap berujung menjadi tersangka, sementara pelaku kejahatan kerap lolos dari pertanggungjawaban hukum yang setimpal. Persepsi inilah yang kini semakin menguat di ruang publik.

Sejumlah pengamat hukum menilai persoalan ini bukan semata kesalahan individu, melainkan cerminan problem struktural di tubuh kepolisian. Ketika diskresi aparat digunakan tanpa kepekaan terhadap keadilan substantif, hukum berubah menjadi alat yang menakutkan bagi warga, bukan pelindung hak-hak mereka. Kondisi ini dinilai berbahaya bagi keberlangsungan kepercayaan publik terhadap negara hukum.

Desakan agar Kapolres Sleman tidak hanya dinonaktifkan, tetapi diberhentikan secara permanen, terus menguat. Publik menilai, kegagalan menjaga profesionalisme dan rasa keadilan harus diikuti dengan sanksi tegas agar menjadi pembelajaran serius bagi institusi. Tanpa langkah tegas, kasus serupa dikhawatirkan akan terus berulang di daerah lain.

Fenomena ini juga memunculkan kritik sinis di tengah masyarakat. Ungkapan bahwa “jika terjadi kejahatan sebaiknya jangan melapor ke polisi” mencerminkan kekecewaan mendalam terhadap aparat penegak hukum. Pernyataan tersebut, meski bernada ironi, menjadi alarm keras bahwa legitimasi moral kepolisian sedang berada di titik nadir.

Kepercayaan publik adalah modal utama penegakan hukum. Ketika aparat justru dipersepsikan lebih sibuk melindungi prosedur dan oknum, bukan keadilan, maka krisis kepercayaan menjadi keniscayaan. Kasus Kapolres Sleman kini menjadi simbol persoalan yang lebih luas: pertanyaan besar tentang komitmen reformasi kepolisian yang selama ini didengungkan.

Sampai kapan praktik semacam ini dibiarkan terjadi, dan sampai kapan masyarakat harus menelan kekecewaan atas penegakan hukum yang dinilai timpang, menjadi pertanyaan yang belum dijawab secara tegas oleh institusi Polri.

News

AI Fisik Ubah Wajah Industri Berat dan Robotika Global

Transformasi industri berat memasuki babak baru seiring pemanfaatan AI fisik dan digital twin untuk merancang pabrik dan robot sepenuhnya di dunia virtual.

Published

3 days agoon

31/01/2026

Monitorday.com—Revolusi AI fisik tidak hanya berdampak pada kendaraan otonom dan robot layanan, tetapi juga merambah sektor industri berat dan manufaktur skala besar. NVIDIA mengumumkan kemitraan strategis dengan berbagai raksasa industri global untuk mentransformasi cara pabrik dan sistem robotika dirancang serta dioperasikan.

Menurut NVIDIA, kolaborasi dilakukan bersama Siemens, serta perusahaan desain chip terkemuka Cadence dan Synopsys. Tujuan utama kemitraan ini adalah menciptakan kembar digital (digital twins), yakni replika virtual dari pabrik, robot, hingga chip masa depan yang dapat dirancang, disimulasikan, dan diuji sepenuhnya sebelum dibangun secara fisik.

Dalam kerangka ini, NVIDIA memanfaatkan platform Omniverse sebagai dunia virtual terpadu. Melalui Omniverse, proses desain manufaktur dapat diuji terhadap berbagai skenario produksi, gangguan rantai pasok, hingga risiko keselamatan, tanpa harus menghentikan operasional pabrik nyata. Pendekatan ini dinilai mampu menekan biaya, mempercepat inovasi, dan meningkatkan efisiensi industri.

NVIDIA menegaskan bahwa dalam visi baru ini, robotika tidak semata soal robot humanoid yang tampil menyerupai manusia. Robotika justru mencakup pabrik raksasa yang pada hakikatnya merupakan “robot besar” yang bekerja secara otomatis untuk merakit produk, bahkan merakit robot lain. Pabrik diposisikan sebagai sistem cerdas yang mampu beradaptasi, belajar, dan mengoptimalkan dirinya sendiri.

Untuk mendukung visi tersebut, NVIDIA menyediakan platform Isaac Sim dan Isaac Lab. Kedua platform ini digunakan untuk melatih dan menguji berbagai jenis robot, mulai dari robot bedah presisi tinggi, manipulator industri di lini produksi, hingga robot humanoid generasi baru.

Menurut NVIDIA, integrasi AI fisik, simulasi, dan digital twin akan mengubah cara industri berat berkembang. Pabrik masa depan tidak lagi dibangun lewat trial and error di dunia nyata, melainkan “dilatih” terlebih dahulu di dunia virtual, sebelum akhirnya diwujudkan secara fisik dengan tingkat efisiensi dan keselamatan yang jauh lebih tinggi.

News

Physical AI Dorong NVIDIA Hadirkan Kecerdasan ke Dunia Nyata

Physical AI menjadi lompatan baru NVIDIA dalam membawa kecerdasan buatan keluar dari layar komputer menuju robot dan kendaraan otonom di dunia nyata.

Published

4 days agoon

30/01/2026

Monitorday.com—NVIDIA memperkenalkan konsep Physical AI sebagai fase lanjutan evolusi kecerdasan buatan, yakni AI yang tidak hanya memahami bahasa dan data digital, tetapi juga hukum fisika, kausalitas, serta interaksi di dunia nyata. Visi ini menandai upaya membawa kecerdasan buatan dari ranah virtual ke lingkungan fisik seperti robot, pabrik, dan kendaraan otonom.

Menurut NVIDIA, tantangan terbesar Physical AI adalah mengajarkan “akal sehat” fisika kepada komputer. Konsep yang bagi manusia terasa intuitif—seperti gravitasi, gesekan, dan inersia—harus dipelajari mesin melalui proses komputasi yang kompleks. Tanpa pemahaman ini, AI dinilai sulit mengambil keputusan yang aman dan rasional di dunia nyata.

Untuk menjawab tantangan tersebut, NVIDIA memperkenalkan konsep “Tiga Komputer”. Pertama, komputer untuk melatih model AI berskala besar. Kedua, komputer inferensi yang tertanam langsung di robot atau kendaraan. Ketiga, komputer simulasi yang berfungsi menciptakan dunia virtual. Menurut NVIDIA, simulasi menjadi kunci karena pengumpulan data dunia nyata dinilai lambat, mahal, dan berisiko.

Di sinilah peran NVIDIA Cosmos, sebuah world foundation model yang dilatih menggunakan video berskala internet serta data fisika. Cosmos memungkinkan pengembang mengubah komputasi menjadi data sintetis, sehingga berbagai skenario langka dan berbahaya—seperti kecelakaan ekstrem—dapat disimulasikan secara digital sebelum diterapkan di dunia nyata. Hal ini, menurut NVIDIA, mempercepat pengembangan sekaligus meningkatkan aspek keselamatan.

Penerapan paling nyata dari Physical AI adalah Alpa Mayo, sistem AI kendaraan otonom yang diklaim memiliki kemampuan “berpikir” dan menalar. Berbeda dengan sistem sebelumnya, Alpa Mayo dilatih secara end-to-end dari input kamera hingga aktuasi setir, serta mampu menjelaskan alasan di balik setiap keputusan berkendara yang diambilnya.

NVIDIA mengumumkan Alpa Mayo akan mulai beroperasi pada kuartal pertama tahun ini, diawali di Amerika Serikat sebelum diperluas ke Eropa dan Asia. Mercedes-Benz disebut sebagai mitra utama yang akan mengadopsi tumpukan teknologi Physical AI ini, sebagaimana dikutip dari pernyataan resmi NVIDIA.

Review

Arah Kebijakan Nasional Diuji di Tengah Tekanan Global dan Dinamika Politik

Tekanan global, dinamika elite, dan tuntutan publik menempatkan arah kebijakan nasional pada persimpangan penting antara stabilitas, keberpihakan ekonomi, dan etika politik.

Published

6 days agoon

28/01/2026

Monitorday.com – Pemerintah kembali menegaskan komitmennya menjaga arah kebijakan nasional agar tetap adaptif terhadap dinamika global, tanpa menggeser agenda pembangunan jangka panjang dari kepentingan publik. Tekanan ekonomi dunia, fluktuasi pasar keuangan, serta ketidakpastian geopolitik menjadi tantangan nyata dalam perumusan kebijakan nasional memasuki tahun anggaran baru.

Menurut pandangan ekonomi Keynesian yang banyak dikutip media arus utama, stabilitas dan intervensi negara menjadi kunci dalam menghadapi ketidakpastian global. John Maynard Keynes menekankan bahwa dalam situasi krisis dan perlambatan, negara perlu hadir melalui kebijakan fiskal yang aktif untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong sektor produktif. Pendekatan ini relevan dengan dorongan reformasi anggaran yang lebih berpihak pada penciptaan lapangan kerja.

Di sisi politik, stabilitas ekonomi-politik dinilai sebagai prasyarat utama menjaga kepercayaan pasar dan investasi. Mengacu pada teori Political Stability and Economic Performance, seperti dikemukakan Samuel P. Huntington, stabilitas institusi politik menentukan efektivitas kebijakan pembangunan. Menurut media yang mengulas pandangan ini, ketidakstabilan politik berpotensi melemahkan konsistensi kebijakan ekonomi dan menurunkan kepercayaan investor.

Wacana reformasi anggaran negara pun kembali menguat, dengan penekanan pada efisiensi belanja dan pengalihan dana ke sektor produktif. Langkah ini sejalan dengan teori Public Finance yang menekankan bahwa anggaran negara bukan sekadar alat administratif, melainkan instrumen strategis untuk mengarahkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

Namun, dinamika kekuasaan elite politik menjelang penentuan agenda strategis nasional turut menjadi sorotan. Teori elite klasik dari Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca menyebutkan bahwa kebijakan publik kerap dipengaruhi oleh sirkulasi dan kepentingan kelompok elite. Menurut media yang mengutip pandangan ini, menguatnya manuver elite berpotensi memunculkan tarik-menarik antara kepentingan publik dan kepentingan politik jangka pendek.

Di tingkat masyarakat, ketahanan ekonomi rakyat terus diuji oleh kenaikan harga kebutuhan pokok dan perlambatan daya beli. Kondisi ini memperkuat tuntutan agar kebijakan pemerintah lebih responsif dan inklusif, khususnya bagi kelompok menengah ke bawah. Tanpa keberpihakan nyata, tekanan ekonomi berisiko memperlebar kesenjangan sosial.

Isu transparansi pengelolaan keuangan negara juga kembali mengemuka. Akademisi menilai penguatan sistem pengawasan dan keterbukaan informasi menjadi keharusan, sejalan dengan prinsip good governance yang menempatkan akuntabilitas sebagai fondasi kepercayaan publik.

Selain sektor ekonomi dan fiskal, reformasi pendidikan nasional dipandang krusial untuk menopang daya saing ekonomi jangka panjang. Investasi pada kualitas sumber daya manusia dinilai sebagai strategi paling berkelanjutan agar Indonesia mampu bertahan dan tumbuh di tengah kompetisi global yang semakin ketat.

Review

Pramono, Ikan Sapu-sapu, dan Cara Kita Merawat Lingkungan

Published

6 days agoon

28/01/2026By

Umar Satiri

Di tengah hiruk pikuk pengerukan Kali Sepak, ketika alat berat bergerak dan suara mesin memecah siang, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung berdiri mengenakan batik bernuansa hijau gelap dan topi hitam yang meneduhkan wajahnya dari terik. Situasinya sibuk, ritmenya teknis, nyaris rutin. Namun suasana itu mendadak berubah ketika pertanyaan tentang ikan sapu-sapu meluncur dari arah wartawan. Ia tidak langsung menjawab. Ada jeda singkat—sepersekian detik yang terasa lebih panjang dari bising di sekitarnya.

Dari jeda itulah jawaban kemudian dirangkai. Ia mengakui belum memahami persoalan meningkatnya populasi ikan sapu-sapu di Sungai Ciliwung dan meminta penjelasan dari jajaran teknis. Kalimat itu keluar tanpa nada dramatis, lebih menyerupai pengakuan keterbatasan di tengah pekerjaan lapangan yang padat. Dan justru di situlah ruang refleksi terbuka—bukan tentang sosok yang berbicara, melainkan tentang cara kita membaca pesan lingkungan.

Ikan sapu-sapu bukan penyebab utama rusaknya sungai. Ia adalah gejala. Dalam ekologi, dominasi spesies yang tahan terhadap kondisi ekstrem sering kali menandai ekosistem yang telah lama kehilangan keseimbangan. Air tercemar, oksigen menurun, dan keanekaragaman hayati menyusut. Ketika sungai berubah menjadi lingkungan yang keras, yang bertahan bukan yang paling rapuh, melainkan yang paling adaptif. Ikan sapu-sapu hidup dari sisa, dari air yang sakit, dari kebiasaan manusia yang memunggungi sungai.

Dalam kajian ekologi modern, fenomena semacam ini dikenal sebagai early warning signals—tanda-tanda awal yang diberikan alam sebelum sebuah sistem benar-benar runtuh. Carl Folke, ilmuwan yang lama meneliti ketahanan sistem sosial-ekologis, menjelaskan bahwa ekosistem jarang kolaps secara tiba-tiba. Ia lebih sering melemah perlahan, ditandai oleh hilangnya keragaman dan munculnya spesies-spesies yang paling tahan terhadap tekanan. Dalam konteks ini, ikan sapu-sapu bukan sekadar organisme yang muncul belakangan, melainkan penanda bahwa sungai telah lama berada dalam kondisi tertekan.

Namun membaca gejala di hilir saja tidak pernah cukup. Hulu Sungai Ciliwung berada di lereng utara Gunung Pangrango dan Gunung Gede, termasuk kawasan Telaga Saat yang terletak di perbatasan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, tak jauh dari kawasan Puncak. Dari pegunungan inilah mata air Ciliwung berasal—air yang mula-mula jernih, dingin, dan tenang, sebelum menempuh perjalanan panjang melewati perubahan bentang alam, tekanan aktivitas manusia, dan beragam keputusan tata ruang yang membentuk nasibnya di hilir.

Air yang tiba di Jakarta bukanlah air yang lahir di sana. Ia membawa residu dari perjalanan panjang: erosi, limpasan, dan jejak relasi manusia dengan alam di sepanjang alirannya. Maka ketika ikan sapu-sapu mendominasi di Ciliwung, itu bukan sekadar persoalan lokal, melainkan akumulasi dari cara kita memperlakukan sungai sebagai satu kesatuan ekosistem—dari hulu hingga hilir.

Di titik ini, ledakan ikan sapu-sapu layak dibaca sebagai alarm dini. Bukan hanya peringatan tentang kualitas air hari ini, tetapi tentang keterputusan cara pandang kita terhadap sungai. Intervensi teknis memang penting, tetapi tanpa pemulihan di hulu—tanpa disiplin tata ruang, perlindungan kawasan resapan, dan perubahan perilaku—sungai akan terus mengirimkan pesan serupa, dengan bentuk yang berbeda.

Ciliwung berbicara melalui makhluk hidup yang paling tahan terhadap kerusakan. Ia mengingatkan bahwa alam selalu jujur menyampaikan kondisinya. Pertanyaannya kini bukan semata mengapa ikan sapu-sapu begitu banyak, melainkan apakah kita bersedia membaca tanda-tanda itu secara utuh—sebelum kerusakan menjelma menjadi kebiasaan yang kita anggap normal.

News

Danantara Dan Masa Depan Indonesia

Danantara bukan sekadar lembaga pengelola investasi, melainkan simbol cara baru Indonesia menata kekayaan negara untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung bagi rakyat.Indonesia sedang menyiapkan sebuah mesin besar untuk menggerakkan masa depannya.

Published

2 weeks agoon

23/01/2026

Monitorday.com- Namanya Danantara, singkatan dari Daya Anagata Nusantara. Lembaga ini diperkenalkan ke publik global dalam ajang World Economic Forum, menandai keseriusan Indonesia untuk tampil bukan hanya sebagai pasar, tetapi sebagai pemain strategis dalam peta ekonomi dunia. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, Danantara diposisikan sebagai instrumen penting untuk mengakselerasi langkah Indonesia menuju negara berpenghasilan tinggi pada 2045.

Secara konsep, Danantara adalah sovereign wealth fund. Namun, pendekatan yang diambil jauh dari kesan konvensional. Jika banyak lembaga sejenis di dunia hanya berfokus pada imbal hasil investasi, Danantara mengusung mandat ganda: mengejar keuntungan ekonomi sekaligus menciptakan dampak sosial yang nyata. Artinya, keberhasilan Danantara tidak hanya diukur dari angka neraca keuangan, tetapi juga dari seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat luas.

Struktur Danantara dirancang untuk menjawab tantangan tersebut. Di satu sisi, terdapat lengan pengelolaan aset yang menaungi dan merapikan portofolio BUMN. Di sisi lain, ada lengan investasi yang bertugas menjadi motor pertumbuhan melalui penempatan modal strategis. Saat ini, lebih dari seribu entitas BUMN berada dalam proses konsolidasi agar menjadi lebih ramping, efisien, dan profesional. Langkah ini mencerminkan perubahan paradigma: negara tidak lagi sekadar memiliki banyak perusahaan, tetapi ingin memastikan perusahaan-perusahaan itu sehat dan berdaya saing.

Arah investasi Danantara pun tidak dilepaskan dari kebutuhan riil bangsa. Fokus diberikan pada sektor-sektor yang menyentuh kehidupan banyak orang, seperti energi terbarukan, kesehatan, pangan, pertanian, infrastruktur, dan mineral. Pilihan ini menunjukkan bahwa investasi dipandang sebagai alat pembangunan, bukan sekadar instrumen finansial. Salah satu contoh konkret adalah program pengolahan sampah menjadi energi di puluhan kota. Masalah sampah yang selama ini menjadi beban lingkungan diubah menjadi peluang ekonomi sekaligus solusi sosial.

Di sektor kesehatan, Danantara masuk ke investasi pengembangan obat turunan plasma darah. Langkah ini penting untuk memperkuat kemandirian nasional di bidang kesehatan, terutama setelah pandemi membuka mata banyak negara tentang rapuhnya rantai pasok global. Bahkan sektor pelayanan ibadah pun tidak luput dari perhatian, melalui pengembangan kawasan Kampung Haji di Makkah untuk meningkatkan kualitas layanan jamaah Indonesia. Semua ini memperlihatkan bahwa investasi bisa hadir di ruang-ruang yang selama ini jarang dilihat sebagai bagian dari strategi ekonomi.

Salah satu agenda paling krusial Danantara adalah reformasi BUMN. Targetnya tidak main-main: memangkas jumlah entitas dari lebih 1.000 menjadi sekitar 200 perusahaan dalam beberapa tahun ke depan. Ini bukan sekadar penggabungan administratif, tetapi upaya membangun tata kelola baru yang lebih profesional. Penghapusan bonus bagi komisaris non-eksekutif, misalnya, menjadi sinyal bahwa efisiensi dan akuntabilitas bukan sekadar jargon. Pembentukan holding sektoral, seperti holding rumah sakit, juga menunjukkan keseriusan untuk menempatkan kompetensi sebagai dasar pengelolaan.

Dari sisi skala, Danantara langsung mencuri perhatian. Dengan aset kelolaan sekitar 900 miliar dolar AS, lembaga ini masuk jajaran 10 besar sovereign wealth fund dunia. Fasilitas kredit sebesar 10 miliar dolar AS yang berhasil dihimpun menjadi bukti awal kepercayaan investor. Namun, besarnya angka juga membawa ekspektasi tinggi. Investor global menuntut konsistensi, transparansi, dan kepastian tata kelola, bukan sekadar narasi ambisius.

Danantara memang masih sangat muda. Usianya baru hitungan bulan, tetapi beban yang dipikulnya sangat besar. Ia dituntut bergerak cepat, namun tidak boleh tergesa. Di sinilah tantangan utamanya: menjaga keseimbangan antara keberanian mengambil peluang dan kehati-hatian dalam mengelola aset negara.

Pada akhirnya, Danantara adalah taruhan jangka panjang Indonesia. Keberhasilannya tidak akan terlihat dalam satu atau dua tahun, tetapi akan menentukan arah ekonomi nasional dalam beberapa dekade ke depan. Jika dikelola dengan disiplin dan keberpihakan pada kepentingan publik, Danantara berpotensi menjadi bukti bahwa Indonesia mampu mengelola kekayaannya sendiri secara modern, profesional, dan berkeadilan. Masa depan Indonesia, pada titik tertentu, akan sangat ditentukan oleh bagaimana lembaga ini bekerja hari ini.

Monitor Saham BUMN

Di Tengah Badai Masalah, Presiden Justru Bahas Isu “Gentengisasi”

Programmer Tewas Usai Lembur, Masih Dikirimi Tugas Saat Sekarat

Jam Kiamat Makin Dekat, Dunia Tinggal 85 Detik Menuju Tengah Malam

Fikih Umrah Berkemajuan, Menjaga Kesahihan Ibadah di Tengah Praktik Massal

Inovasi Teknologi Menuju Indonesia Emas 2045

28 SMA di DIY Rampungkan Revitalisasi, Wamen Atip Dorong Sekolah Lebih Hidup dan Berkualitas

Dion Markx Siap Bersaing di Lini Belakang Persib Bandung

Presiden Inter Kutuk Insiden Flare dan Puji Profesionalisme Emil Audero

Komdigi Mulai Normalisasi Akses Grok AI Secara Bersyarat

Ditunjuk Jadi Pjs Dirut BEI, Siapa Jeffrey Hendrik?

Perbatasan Rafah Gaza Dibuka Kembali Usai 2 Tahun Ditutup Israel

Hadapi Ancaman Digital, Pemerintah Siapkan Talenta Muda Kuasai Keamanan Siber dan AI

Dominasi Thailand Masters 2026, Indonesia Borong Empat Gelar Juara

Bank Mandiri Distribusikan Bantuan untuk Korban Longsor Bandung Barat

Menperin Tegaskan Motor Listrik Tanpa Insentif Baru Tahun Ini

Tangis Haru Pecah Usai Usai Raih Gelar Perdana di Thailand Masters 2026

Vera Rubin, Mesin NVIDIA di Balik Revolusi AI Global

Doktor: Disertasi Meluncur, Novelty Tertinggal

Pemimpin Defisit Intelektual! No More