Monitorday.com – Generasi Z, yang lahir di era 1997–2012, adalah generasi yang tumbuh bersama media sosial, teknologi digital, dan budaya visual. Mereka melek informasi, terbiasa mengekspresikan diri lewat konten, dan sangat peduli terhadap isu-isu sosial. Di tengah tren ini, konsep amal saleh pun ikut mengalami pergeseran cara pandang—bukan dalam esensinya, tetapi dalam cara penyampaiannya.

Kalau zaman dulu amal saleh lebih banyak dilakukan secara diam-diam, kini tidak sedikit yang mendokumentasikan kebaikan mereka dalam bentuk konten: video berbagi makanan, donasi online, atau kegiatan sosial yang diunggah di TikTok dan Instagram. Pertanyaannya: apakah amal yang dipublikasikan ini mengurangi nilai keikhlasan? Atau justru membuka pintu inspirasi bagi banyak orang?

Amal Saleh dalam Konteks Digital

Di dunia digital, eksistensi sering kali diukur dari likes, shares, dan views. Bagi sebagian orang, membuat konten saat beramal dianggap sebagai bentuk pencitraan. Tapi bagi generasi Z, berbagi cerita kebaikan bisa jadi adalah upaya menyebarkan semangat positif.

Misalnya, seorang kreator konten berbagi kisah tentang menyantuni anak yatim atau membersihkan masjid bersama teman-temannya. Ia membuat video, mengeditnya dengan musik yang menyentuh, lalu mengunggahnya dengan caption penuh motivasi. Bisa jadi, satu video itu menginspirasi ratusan orang lain untuk melakukan hal serupa.

Namun, di sisi lain, muncul dilema. Bagaimana menjaga agar niat utama tetap karena Allah, bukan demi algoritma? Inilah tantangan spiritual yang unik di era digital.

Keikhlasan: Jantungnya Amal Saleh

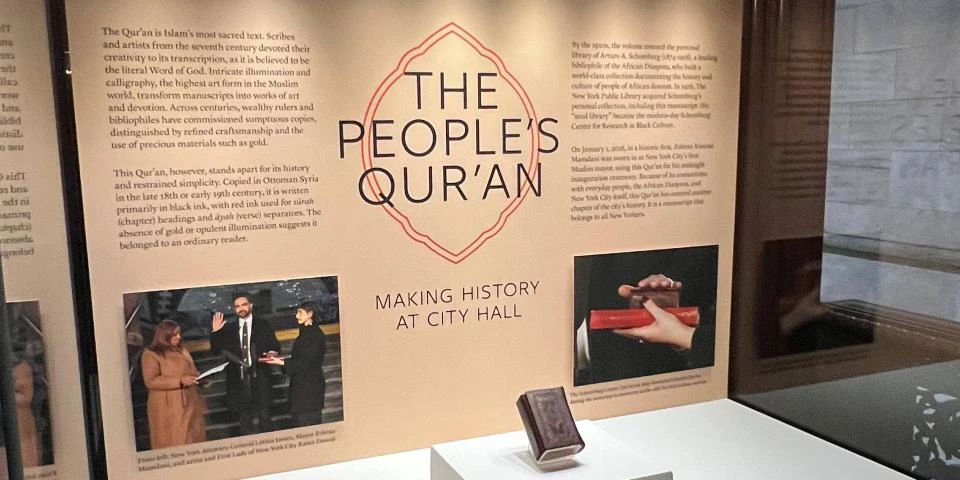

Dalam Islam, keikhlasan adalah syarat utama diterimanya amal. Allah berfirman, “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus” (QS. Al-Bayyinah: 5).

Rasulullah SAW juga pernah mengingatkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa orang yang bersedekah, tapi hanya ingin dipuji, termasuk golongan yang pertama kali masuk neraka. Artinya, sebesar apa pun amalan seseorang, jika tidak didasari keikhlasan, maka amal itu bisa gugur nilainya di sisi Allah.

Tapi Islam juga tidak melarang amal yang terlihat oleh orang lain, selama niatnya tetap lurus. Bahkan dalam banyak hadis disebutkan bahwa amal kebaikan bisa menjadi inspirasi bagi yang lain—dan siapa yang mengajak pada kebaikan, akan mendapat pahala seperti pelakunya.

Motivasi vs Niat: Bedanya Tipis Tapi Penting

Generasi Z cenderung terbuka dan ekspresif. Banyak yang memang niat awalnya murni ingin membantu atau menyebar semangat baik, lalu didokumentasikan sebagai bagian dari gaya hidup berbagi. Tapi niat bisa sangat mudah bergeser, apalagi kalau pujian berdatangan dan views meningkat.

Di sinilah pentingnya refleksi. Niat harus sering dikoreksi. Kita bisa bertanya pada diri sendiri: “Kalau tidak ada yang melihat, apakah aku masih akan tetap melakukannya?” Jika jawabannya ya, maka insyaAllah niatnya lurus. Tapi kalau tidak, mungkin perlu mengatur ulang kompas hati.

Berkonten Kebaikan: Boleh, Tapi Ada Etikanya

Islam tidak anti-publikasi. Bahkan dalam beberapa konteks, amal yang dilakukan di depan umum bisa jadi lebih baik karena memotivasi orang lain. Misalnya, saat mengajak followers ikut berdonasi atau gotong royong membersihkan lingkungan.

Namun, ada etika yang perlu dijaga:

- Tidak merendahkan penerima bantuan. Jangan menjadikan mereka objek hiburan atau eksploitasi.

- Tidak berlebihan dalam menunjukkan diri. Fokus pada misi, bukan pada siapa yang melakukannya.

- Hindari membuat orang merasa iri atau malu. Kadang, niat baik yang ditampilkan secara berlebihan bisa membuat orang lain merasa tak mampu berbuat sebaik itu.

- Selalu ingatkan niat di awal dan akhir. Misalnya, dalam video bisa disisipkan reminder bahwa ini hanya untuk menginspirasi, bukan untuk pamer.

Amal Saleh Tak Selalu Harus Viral

Di era konten, kita sering lupa bahwa ada banyak amal yang lebih utama jika disembunyikan. Rasulullah SAW bersabda, “Tujuh golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari tiada naungan selain naungan-Nya…” salah satunya adalah, “Seseorang yang bersedekah lalu menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Amal yang tidak dipublikasikan tetap sah dan sangat besar nilainya di sisi Allah. Jadi, meskipun kita hidup di zaman visual, jangan sampai semua kebaikan harus lewat kamera. Biarkan sebagian menjadi rahasia indah antara kita dan Allah.

Penutup: Amal Saleh dan Gaya Baru Generasi Z

Amal saleh tidak kehilangan esensinya hanya karena berubah bentuk. Yang penting adalah niat, keikhlasan, dan ketulusan. Generasi Z punya potensi luar biasa untuk menyebarkan kebaikan lebih luas dari generasi sebelumnya, berkat teknologi dan koneksi digital yang mereka miliki.

Tantangannya bukan pada boleh atau tidaknya membuat konten saat beramal, tapi bagaimana menjaga hati tetap fokus pada tujuan utama: mencari ridha Allah. Jika keikhlasan bisa dipertahankan, maka amal saleh, sekecil apa pun, baik yang terekam kamera maupun tidak, akan menjadi tabungan abadi di akhirat kelak.

Jadi, buat kamu generasi Z: teruslah berbuat baik, tetap berbagi, tapi jangan lupa menjaga niat. Karena di balik setiap amal, ada mata Allah yang Maha Melihat, dan Dia tidak pernah keliru dalam menilai.