Monitorday.com – Umrah merupakan ibadah yang memiliki kedudukan penting dalam Islam, meskipun tidak termasuk rukun Islam seperti haji. Dalam praktiknya, umrah menjadi ibadah yang semakin diminati umat Islam Indonesia, bahkan sering dilakukan lebih dari sekali. Fenomena ini menghadirkan tantangan tersendiri, terutama terkait pemahaman fikih umrah agar ibadah tidak hanya sah secara ritual, tetapi juga selaras dengan tujuan syariat.

Secara fikih, umrah memiliki ketentuan yang relatif lebih ringkas dibandingkan haji, namun tetap mensyaratkan pemahaman yang tepat. Fikih umrah membahas syarat, rukun, wajib, serta larangan selama ihram. Rukun umrah meliputi ihram, tawaf, sa’i, dan tahallul. Keempat rukun ini bersifat mutlak dan tidak dapat ditinggalkan. Dalam pandangan Manhaj Tarjih Muhammadiyah, ketepatan dalam melaksanakan rukun menjadi fondasi utama kesahihan ibadah.

Dari aspek what (apa), fikih umrah berfungsi sebagai panduan normatif agar setiap rangkaian ibadah dilakukan sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ihram bukan sekadar mengenakan pakaian tertentu, tetapi juga memasuki keadaan spiritual yang menuntut pengendalian diri. Tawaf, sa’i, dan tahallul memiliki makna simbolik yang menegaskan ketaatan dan ketundukan manusia kepada Allah SWT.

Dilihat dari who (siapa), umrah dapat dilaksanakan oleh setiap Muslim yang mampu secara fisik dan finansial. Tidak adanya batasan waktu tertentu seperti haji menjadikan umrah lebih fleksibel. Namun fleksibilitas ini sering kali disalahpahami sebagai kelonggaran tanpa batas. Menurut Muhammadiyah.or.id, pembimbing ibadah memiliki peran penting dalam meluruskan pemahaman jemaah agar tidak terjebak pada praktik yang kurang tepat, seperti mengabaikan larangan ihram atau memaksakan ibadah di luar kemampuan fisik.

Aspek where (di mana) dalam fikih umrah menegaskan bahwa seluruh rangkaian ibadah hanya sah dilakukan di Masjidil Haram dan tempat-tempat terkait, dengan memulai ihram dari miqat yang telah ditentukan. Kesalahan dalam menentukan miqat atau ketidaktahuan tentang ketentuannya dapat berimplikasi pada kewajiban dam. Oleh karena itu, pemahaman fikih umrah yang aplikatif menjadi kebutuhan mendesak, terutama bagi jemaah pemula.

Sementara itu, umrah dapat dilakukan hampir sepanjang tahun, kecuali pada waktu-waktu tertentu yang diperselisihkan ulama. Dalam Manhaj Tarjih Muhammadiyah, umrah dipandang sah dilakukan kapan saja, termasuk pada bulan-bulan haji, selama memenuhi ketentuan syariat. Pandangan ini menunjukkan fleksibilitas fikih yang tetap berlandaskan dalil yang kuat.

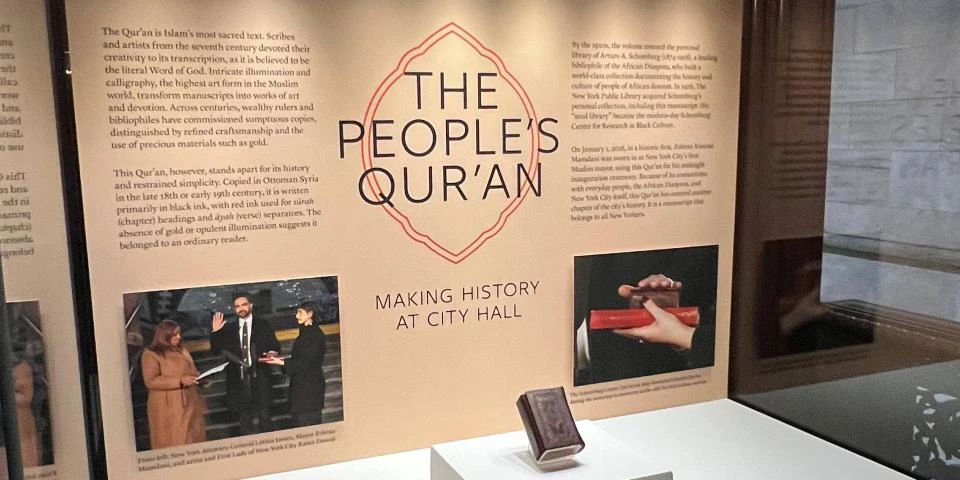

Fikih umrah perlu ditegaskan kembali muncul dari realitas umrah massal yang kerap berorientasi pada kuantitas. Tidak sedikit jemaah yang menunaikan umrah berulang kali, tetapi kurang memperhatikan nilai-nilai etik dan sosial yang terkandung di dalamnya. Menurut Republika, tantangan utama umrah saat ini bukan pada akses, melainkan pada kualitas pemahaman ibadah.

Dalam konteks how (bagaimana), fikih umrah berkemajuan menekankan prinsip kemudahan dan penghilangan kesulitan tanpa mengabaikan kesahihan. Penggunaan alat bantu, pengaturan waktu tawaf untuk menghindari kepadatan, hingga pelaksanaan sa’i dengan kursi roda dipandang sah selama memenuhi syarat fikih. Prinsip رفع الحرج menjadi landasan utama dalam menghadapi kondisi jemaah yang beragam.

Lebih jauh, fikih umrah juga menuntut refleksi pasca-ibadah. Umrah tidak berhenti pada selesainya tahallul, tetapi harus berdampak pada akhlak dan kehidupan sosial jemaah. Ibadah ini seharusnya melahirkan sikap tawaduk, kepedulian sosial, dan kesadaran spiritual yang lebih kuat. Dalam pandangan Tarjih Muhammadiyah, nilai inilah yang menjadi esensi umrah yang diterima Allah SWT.

Dengan pendekatan fikih yang berkemajuan, umrah tidak sekadar menjadi ritual berulang, tetapi sarana pembinaan spiritual yang berkelanjutan. Fikih umrah hadir sebagai penuntun agar ibadah ini tetap bermakna, sah secara syariat, dan relevan dengan tantangan zaman.